Par Fateme Torkashvand

Alors que le Festival de Cannes, qui s’est tenu en début de semaine, a ravivé le discours anti-Iran en décernant son premier prix à Jafar Panahi, l’opinion publique, tant internationale qu’iranienne, est de plus en plus confrontée à des questions complexes.

Pourquoi un festival de cinéma s’engage-t-il dans des actions politiques ? Comment concilier les accusations d’autoritarisme avec la participation ouverte de cinéastes iraniens, qu’ils soient clandestins ou officiels, à Cannes ?

L’approche des organisateurs du Festival de Cannes à l’égard du cinéma iranien mérite un examen plus approfondi, d’autant plus que leur position est désormais largement perçue comme politique par les critiques, quelle que soit leur origine.

« Classiquement, et selon les termes de Carl Schmitt, le politique concerne la distinction entre ami et ennemi. Des penseurs ultérieurs ont développé ce point, mais dans le langage courant, le “politique” est souvent confondu avec la “politisation” », a déclaré Amir Reza Mafi, auteur et professeur de philosophie et de médias, au site web de Press TV.

Mafi a expliqué que le politique, dans son acception ontologique, trace des frontières entre soi et l’ennemi, et moralement entre le bien et le mal.

En ce sens, le politique est toujours présent et essentiel. En revanche, la politisation est un phénomène banal et simpliste, qui apparaît lorsqu’un domaine particulier est soumis aux forces politiques et à la compétition électorale.

Mafi a souligné que, de ce point de vue, deux critiques s’appliquent aux actions de Cannes : premièrement, il s’agit d’un acte hostile à l’Iran ; deuxièmement, le mérite cinématographique ne semble pas être le critère principal de jugement.

Ainsi, le comportement de Cannes, suivant la posture conflictuelle du gouvernement français envers l’Iran, constitue un acte politique fondé sur la dichotomie ami-ennemi.

Parallèlement, le cinéaste iranien, qui présente une vision de la politique fondée sur sa propre vision du monde déformée, ancrée dans des préoccupations politisées à travers le cinéma, devient un outil au service des ennemis du pays auquel il appartient.

Cela est particulièrement problématique étant donné que les thèmes centraux de son film, comme la vengeance contre un interrogateur, ne font pas partie des préoccupations fondamentales et prioritaires auxquelles est confronté le peuple iranien.

Une rupture avec les valeurs cinématographiques

L’éminent critique de cinéma Saeed Mostaghasi, s’exprimant sur le site web de Press TV, a souligné que le cinéma politique est un « genre légitime », faisant référence à des cinéastes légendaires tels que Costa-Gavras et Angelopoulos, qui ont abordé des thèmes politiques dans leurs films.

Il distingue les films idéologiques – ceux qui fonctionnent comme des armes dans les batailles politiques – de ceux qui peuvent être récompensés indépendamment de leur valeur cinématographique.

Lorsque Panahi a été interdit de tourner des films en Iran, a noté Mostaghasi, Thierry Frémaux, le directeur artistique de Cannes, a déclaré que le cinéaste iranien Panahi conserve toujours une place symbolique au festival, matérialisée par une chaise réservée à son nom.

« Cela montre que pour Cannes, la simple présence de Panahi compte plus que le film qu’il réalise – une pratique inédite pour aucun grand cinéaste dans l’histoire du cinéma », a-t-il déclaré.

L’opinion publique iranienne importe peu à Cannes

Dans une déclaration controversée, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, s’est adressé à X (anciennement Twitter) après la Palme d’or de Panahi pour admettre les courants politiques sous-jacents qui influencent les festivals internationaux comme Cannes, notamment ceux qui s’opposent à la République islamique d’Iran.

Barrot a exprimé que ce prix, attribué à Panahi, représente un acte de résistance contre l’oppression, offrant ainsi un nouvel espoir aux défenseurs de la liberté à travers le monde.

Mais les organisateurs de Cannes ignorent-ils l’impact qu’un tel geste politique pourrait avoir sur l’opinion publique iranienne ? Ou leurs objectifs politiques sont-ils si dominants qu’ils sont prêts à négliger les intérêts du peuple iranien ?

Alors que Cannes décerne sa Palme d’or au nom de la liberté, de sérieuses questions se posent en Iran, notamment au sein de l’industrie cinématographique, quant à la manière dont un film a été produit clandestinement et dont l’équipe de production a quitté le pays.

Les valeurs cinématographiques sont mises à mal

Le critique de cinéma chevronné Khosro Dehghan a qualifié l’événement de déroutant et d’ambigu.

« Je ne comprends tout simplement pas ce qui se passe. Des cinéastes comme John Ford et Hitchcock ne se sont pas livrés à ces mises en scène ; ils ont fait leurs films et sont passés à autre chose, comme Hafez et Saadi l’ont fait avec leur poésie. Difficile de dire si c’est bien ou mal ; c’est tout simplement déroutant. »

Le journal Ham-Mihan a qualifié de « naïve » l’affirmation selon laquelle le prix de Cannes était apolitique, décrivant Panahi comme une figure politiquement engagée liée aux événements de 2009, dont le style cinématographique réaliste a depuis pris une tournure politique, ou, comme certains le disent, excessivement politisée.

Le célèbre cinéaste Farzad Motamen a rappelé sur Instagram qu’en 1975, Cannes avait décerné la Palme d’or au réalisateur algérien Mohammed Lakhdar-Hamina en reconnaissance de l’indépendance de l’Algérie.

« Les valeurs cinématographiques n’ont joué aucun rôle dans cette décision », a-t-il déclaré. Des années plus tard, Gilles Jacob, ancien président du festival, a avoué dans une interview ne pas se souvenir du nom d’Hamina, allant jusqu’à demander à un collègue : « Comment s’appelait cet Arabe à qui nous avons remis le prix ? »

De plus, certains journalistes spécialisés dans le cinéma soutiennent que la création d’un récit héroïque autour d’un cinéaste iranien, bien que logiquement peu plausible, s’inscrit dans une stratégie médiatique orchestrée par Cannes.

D’autres soulignent la participation officielle d’un autre cinéaste iranien, Saeed Roustaee, et de son équipe, comme preuve que la communauté cinématographique iranienne continue de s’engager ouvertement avec Cannes.

Ils suggèrent que les critiques de certains réalisateurs, sous la pression des médias occidentaux, ne sont qu’un des nombreux outils utilisés pour façonner les discours anti-iraniens.

Cette perspective est perçue comme une réaction naturelle à la politisation de Cannes, qui semble manquer d’engagement artistique authentique envers le film en question.

Même certains éléments opposés à la République islamique d’Iran reconnaissent la nature politique du prix décerné à Panahi.

Les prix s’estompent, les films perdurent

Les critiques de cinéma iraniens soutiennent que, bien que l’engouement politique puisse s’estomper avec le temps, l’œuvre cinématographique elle-même perdure.

« Un film politisé ou idéologique, visant uniquement à s’opposer ou à défendre une structure politique, ne perdurera pas. En revanche, un film politique qui délimite clairement le bien et le mal et s’inspire des véritables problèmes de la société aura un impact durable », a déclaré Mafi.

Mostaghasi a fait écho à cette perspective, soulignant que dans un an, tout comme personne ne se souvient des prix remportés par Chaplin, Hitchcock ou Ford, le public continuera de regarder leurs films et d’en tirer des leçons.

« Les prix et les controverses qui les entourent sont oubliés ; ce qui perdure, ce sont les valeurs intrinsèques des films », a-t-il déclaré.

Attaque contre la résistance sur fond de génocide

L’utilisation politique du Festival de Cannes par la France va au-delà de l’influence culturelle.

Alors que la guerre génocidaire perpétrée par le régime israélien contre Gaza se poursuit, un problème qui transcende la politique et constitue une grave crise humanitaire, Cannes a attiré l’attention du monde entier en décernant son prix suprême à un cinéaste iranien.

Ce faisant, il a effectivement récupéré le terme « résistance », un concept ancré dans plus de 70 ans de résistance palestinienne contre l’occupation et l’apartheid israéliens, une résistance ouvertement soutenue par la République islamique d’Iran.

Ce terme est aujourd’hui recadré par les médias occidentaux, centré sur l’Iran plutôt que sur la lutte palestinienne.

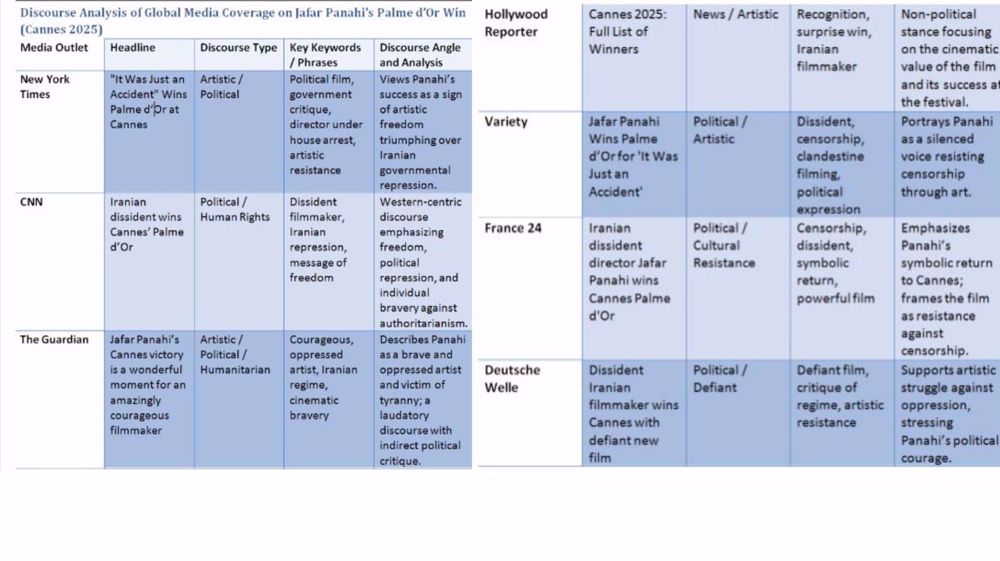

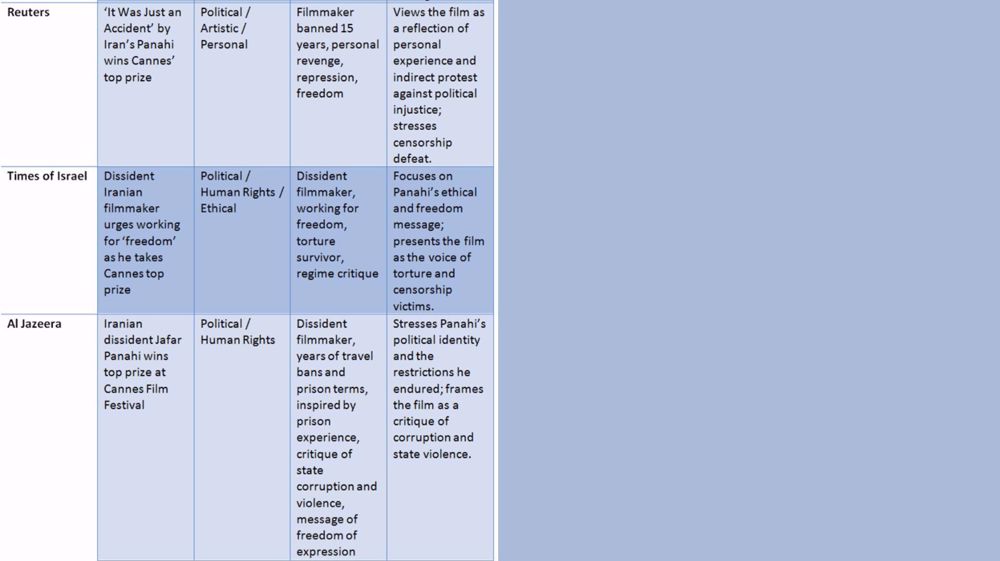

Un rapide survol des gros titres et des reportages révèle un parti pris constant contre l’Iran, présenté sous couvert d’un prix cinématographique.

Il convient d’examiner dix exemples notables d’une telle couverture.

Fateme Torkashvand est une journaliste basée à Téhéran, spécialisée dans les affaires culturelles.